- [내마음의 隨筆] 어느 미국 벗이 준 사랑의 선물5472020.11.20

- [내마음의 隨筆] 새들의 이야기5372020.11.27

- [내마음의 隨筆] 이름 이야기6672020.11.27

- [내마음의 隨筆] 음악과 미술4842020.12.03

- [내마음의 隨筆] 異常氣溫5222020.11.28

[내마음의 隨筆] 이름 이야기

2020.11.27[내마음의 隨筆]

이름 이야기

“이름이 어떻게 되나요?”

“네, Charles Kennedy입니다.” (여기서 Charles Kennedy는 가명임)

“네? 한국사람이 아니세요?”

내가 호기심에 물어보았다. 몇년 전 미국에서 열린 어느 국제학술회의에서의 일이다. 그는 외형상 완벽한 한국사람이었다. 그가 말하기를 미국에서 살며 이름 때문에 불편하고 부당한 대우를 받는 경우를 많이 경험해서 그는 그냥 자기 이름을 성까지 포함해서 완전한 서양식 이름으로 바꾸어 버렸다는 것이다. 자신의 논문을 심사 받을 때 이름 때문에 받는 선입견이 싫었다는 것이다. 학술회의에서 자신의 연구결과를 발표하려 할 때 참석자들이 자신의 이름을 듣고 갸우뚱하며 진짜 본인 이름이 맞느냐고 물어보곤 한다고 그는 내게 말하였다. 이름에 대한 좀 극단적인 선택을 그가 한듯 싶었다. 그러면서도 자신의 정체성에 대한 최소한의 미련이 아직 남아 있어서 그런지 그의 영어 성씨 이름은 한국 성씨의 의미에 부합되는 것으로 변환하여 사용하고 있었다.

사람에게 이름은 참으로 큰 의미를 지닌다. 우리나라에서는 대개 집안의 족보 항렬에 따라 이름의 두번째 자가 정해지고 이름의 첫번째 자는 부모님께서 (또는 작명가가) 지어 주시는 것으로 알고 있다. 물론 요즘 인터넷에서 한국 신문들을 살펴보면 국적불명의 이름들이 많이 나온다. 교묘하게 한국이름 같기도 하고 외국이름 처럼 들리기도 하고… 특히, 연예인들의 경우는 그 정도가 심하여 한국인이라는 정체성에 대해 심각히 생각해 볼 여지가 많다. 예명을 쓰는 경우는 더더욱 그렇다.

최근 초중고 시절의 친구들과 사회관계망으로 연결이 되었다. 오래 전에 학교를 같이 다녀서 얼굴과 이름을 함께 맞추어 기억하기 힘든데, 몇몇 사람들은 이름을 바꾸어서 새 이름과 옛날 이름을 함께 써 놓은 경우를 보았다. 여러가지 긍정적 또는 부정적인 이유로 인해 이름을 바꾼다고 들었다.

자신의 정체성과 자신이 속해있는 민족의 문화를 잘 나타내는 마음에 맞는 이름을 갖고 또 평생 사용한다는 것은 매우 중요하고 바람직한 일이다. 우스개 소리로 성이 ‘朱’씨이고 하필 한자이름이 ‘田子 (또는 全子)’여서 옛날에 다방으로 전화를 걸어 그 사람을 손님중에서 불러 찾을 때 다방종업원이 한글로 물을 담는 ‘주전자’ (‘酒煎子’) 씨가 손님 중에 계시냐고 찾아서 많은 손님들이 빙그레 웃었다는 이야기도 들었다.

체면과 가문의식을 중시하는 한국인에게는 이름이 옛부터 특히 중요했던 것 같다. ‘빛나는 조상들의 이름을 더럽히지 말라’ 라든가, ‘제발 이름값 좀 하라’ 또는 ‘커서 가문의 이름을 빛내라’ 라든가… 이름을 한번 지으면 바꾸기가 쉽지 않음은 당연하다 하겠다. 미국에서는 이민자가 시민권을 신청할 때 마지막으로 이민자에게 이름을 시민권신청 서류에 바꾸어 쓸 수 있는 기회를 준다. 나중에 법적으로 자기 이름을 바꾸는 것보다는 훨씬 쉬운 기회를 한번 주는 것이다. 이 기회를 이용하여 이민자들은 미국 이름으로 자기 이름을 바꾸거나 자신의 고유한 이름을 가운데 이름 (middle name)으로 하고 편의상 첫 이름 (first name)을 미국 이름으로 바꾸는 사람도 많다.

요즘은 한인이민 2, 3, 4세가 급속히 늘어가는 추세에 있어 이름만 보아서는 한국 혈통의 미국인인지 전혀 알길이 없는 사람도 많다. 앞서 설명한 Mr. Charles Kennedy 처럼. 이름에 대한 고정관념을 이제 조금은 바꿀 때가 되기도 한 것 같다. 세계가 국제화 되고 국가간의 인적교류가 활발해지니 이름들도 이제 국제화의 길을 가고 있구나 하는 생각이 든다. 부모님께서 아름답고 뜻깊은 얼을 담아서 자식에게 물려주신 이름값을 온전하게 잘 하면서 살아가야 되겠다는 다짐을 해본다.

2020년 11월 27일

崇善齋에서

솔티

미셀 오바바 관타나모 재판에서 사형 선고 소식 그리고 신체 검사 결과 분명히 남자 랍니다.

미셀 오바바 관타나모 재판에서 사형 선고 소식 그리고 신체 검사 결과 분명히 남자 랍니다.

자전적 수필 강좌 안내

자전적 수필 강좌 안내

최고의 FX 솔루션 임대 | 카카오솔루션의 맞춤형 FX 거래 플랫폼

최고의 FX 솔루션 임대 | 카카오솔루션의 맞춤형 FX 거래 플랫폼

Nembutal-Pentobarbital 구매, 시안화 칼륨 구매, Xanax 구매

Nembutal-Pentobarbital 구매, 시안화 칼륨 구매, Xanax 구매

경구용 네부탈(펜토바르비탈) 구입처 조력 자살

경구용 네부탈(펜토바르비탈) 구입처 조력 자살

시스템 상호간의 관계와 열린 시스템 - 인지의 한계

시스템 상호간의 관계와 열린 시스템 - 인지의 한계

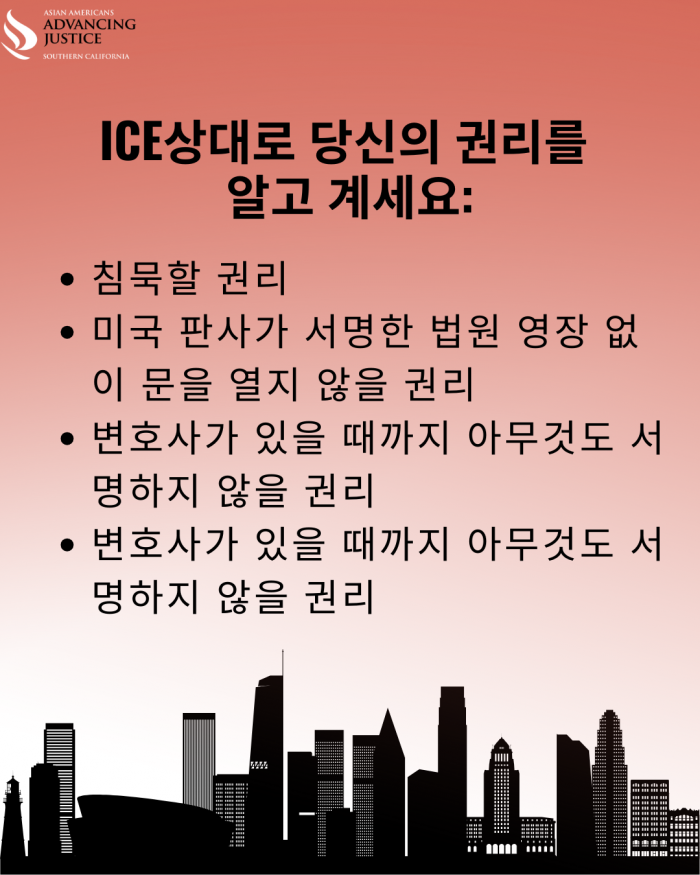

ICE 급습에 대비하는 방법: 당신의 권리를 알고 계세요

ICE 급습에 대비하는 방법: 당신의 권리를 알고 계세요

어느 소녀에게 바친 사랑

어느 소녀에게 바친 사랑

437. 99회 LA 한인회 문화의 샘터 “퍼포먼스 라인댄스”

437. 99회 LA 한인회 문화의 샘터 “퍼포먼스 라인댄스”

Buy diazepam, tramadol, Xanax, GBL, GHB, Nembutal, Carfentanil, Suboxone, ETC.

Buy diazepam, tramadol, Xanax, GBL, GHB, Nembutal, Carfentanil, Suboxone, ETC.